Il congresso del Partito Democratico si avvia al momento culminante dell’elezione del nuovo Segretario generale, prevista per domenica prossima. I quattro candidati hanno chiarito le rispettive posizioni su tutte le questioni principali all’ordine del giorno, smussando le divergenze non soltanto – come era scontato – sul terreno della politica internazionale (forte impegno nel processo di integrazione UE, collocazione dell’Italia nell’alleanza atlantica, sostegno all’Ucraina contro l’aggressione russa), ma anche sul terreno paradossalmente assai più accidentato della politica del lavoro.

Mentre, però, sul tema della collocazione dell’Italia nel contesto geo-politico globale la convergenza interna tra le diverse componenti del PD – a parte qualche sbandata occasionale – appare molto credibile e solida (merito non secondario del segretario uscente Enrico Letta), non altrettanto può dirsi in riferimento alla politica del lavoro. Qui si è assistito, in occasione della visita del candidato Stefano Bonaccini allo stabilimento Fiat di Torino, a una sorta di suo transitorio allineamento con Elly Schlein e Gianni Cuperlo sulla presa di distanza dal Jobs Act renziano, che andrebbe “superato”; ma si è trattato di una presa di posizione subito ridimensionata per il fatto di non essere neppure menzionata nella mozione congressuale dello stesso Bonaccini. Essa è stata poi esplicitamente contraddetta da gran parte dei sostenitori del candidato emiliano (dai “laburisti” di Marco Bentivogli e Giorgio Gori all’Associazione LibertàEguale presieduta da Enrico Morando, Stefano Ceccanti e Giorgio Tonini). Qualche cosa di analogo era accaduto con la presa di posizione analoga – e analogamente imprecisa e fumosa – del segretario Enrico Letta durante la campagna elettorale per le politiche di settembre.

Il fatto è che il Jobs Act è composto di otto decreti delegati emanati nel 2015 su materie che vanno dagli ammortizzatori sociali alla disciplina dei licenziamenti e delle dimissioni, dai servizi di collocamento e formazione a quelli di ispezione, dalla disciplina del contratto a termine a quella del part-time, dall’apprendistato alla somministrazione di lavoro, dai controlli a distanza al lavoro dei disabili. Già sarebbe un contributo alla chiarezza se chi auspica di “superamento del Jobs Act” dicesse esplicitamente che si riferisce esclusivamente alla sua parte riferita ai licenziamenti, cioè al decreto legislativo n. 23 del 2015, e non a tutte le altre. Ma l’esponente politico che prendesse una posizione precisa in questo senso dovrebbe anche spiegare come intenderebbe ridisciplinare la materia.

In materia di licenziamenti il contenuto originario del Jobs Act consisteva nell’armonizzazione dell’ordinamento italiano rispetto a quello degli altri Paesi europei, e in particolare a quello spagnolo, che prevede, per il caso di licenziamento non adeguatamente motivato, l’indennizzo della persona interessata fino al limite massimo di 24 mensilità: esattamente quello che è stato introdotto in Italia nel 2015. Poi da noi, nel 2018, il “decreto dignità” ha aumentato il limite dell’indennizzo a 36 mensilità; l’Italia torna così ad avere il primato europeo per quel che riguarda l’indennizzo per il licenziamento ritenuto dal giudice ingiustificato.

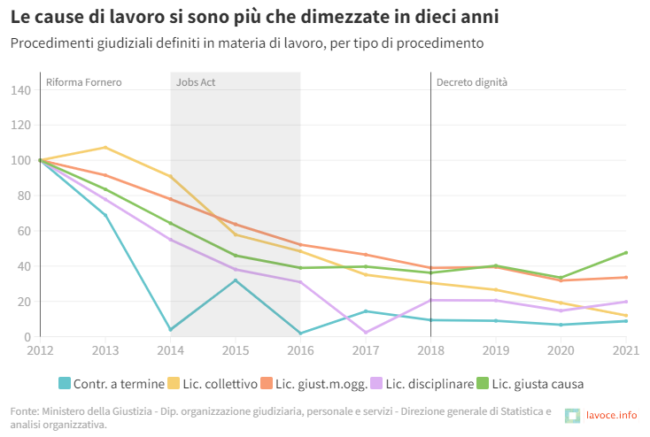

L’allineamento del diritto del lavoro italiano a quello di tutti gli altri Paesi dell’UE era stato graduale incominciando con la legge Fornero del 2012. Non ne è comunque conseguito alcun aumento dei licenziamenti apprezzabile: come mostrano i dati forniti periodicamente dall’Inps, la probabilità di essere licenziati, per i dipendenti delle imprese con più di 15 dipendenti, non ha subito variazioni rilevanti né in corrispondenza con la legge Fornero, né in corrispondenza col Jobs Act. È invece cessata un’altra grave anomalia italiana: il tasso elevatissimo del contenzioso giudiziale in materia di licenziamenti, oltre che di contratti a termine: il quale dal 2012 al 2018 si è più che dimezzato. La sola categoria seriamente danneggiata da questa riforma, a ben vedere, è quella degli avvocati.

A dire il vero, anche i magistrati del lavoro, oltre che gli avvocati, hanno digerito male la riforma dei licenziamenti. Essi hanno percepito una riduzione del proprio ruolo, corrispondente alla drastica contrazione del contenzioso giudiziale in questa materia e in quella dei contratti a termine. Ma la situazione precedente era caratterizzata da una grave ipertrofia del contenzioso giudiziale rispetto a tutti gli altri Paesi su questa materia, e soprattutto quella dei contratti a termine: una vera e propria malattia, dalla quale il sistema-Italia ora può dirsi, se non guarito, almeno in via di guarigione.

La Corte costituzionale ha apportato alcuni ritocchi alla nuova disciplina dei licenziamenti dettata dalla legge Fornero del 2012 e dal Jobs Act. Il dato più significativo è, però, che la Corte ne ha confermato l’impianto fondamentale: cioè il passaggio dalla sanzione della reintegrazione del lavoratore, che genera un regime di sostanziale job property, alla sanzione indennitaria, come in tutti gli altri Paesi del mondo. Questo è il passaggio che la sinistra-sinistra, in Italia, non ha ancora digerito. Ma è un passaggio da cui non è pensabile che l’Italia torni indietro

(Questo articolo, con il consenso dell’autore, è ripreso dal sito www.pietroichino.it)

Metti una sera a cena con Bonaccini

Metti una sera a cena con Bonaccini

Lascia un commento